【協同ネット通信 No.85 ① 特集】2025年度総会基調をふりかえって

2025年6月14日、武蔵野芸能劇場にて、文化学習協同ネットワークの定期総会が行われました。本記事では、改めて総会基調をお伝えし、ソーシャルファームや地域ネットワークづくりを担当している高橋の周辺の活動について、総会基調と重ねながら紹介したいと思います。

総会基調

1.教育、福祉の市場競争化の中で

2023年度の不登校数が34万6482人になり、今までの教育のあり方ではすべての子どもの要求には応えられないことが顕わになり、教育の基本的なしくみが根本から問い直されている。また、ひきこもりが15歳〜64歳の生産年齢人口において推計146万人に上り、その高齢化も顕著になっている。

私たちの取り組みは居場所づくりや地域づくりをミッションに掲げる地域の教育運動団体だったが、行政からの事業受託が主な仕事になり、しだいに地域や市民から遊離した存在になっていたといえる。現在、私たちの事業は委託事業を確保するための「準市場」の競争にさらされ、その結果として私たち支援者の給与は低い水準に留まることを余儀なくされ、働き続けることができず、現場の支援力が劣化していくというひずみが生まれている。

教育改革の方向性をめぐっては、教育ビジネスのと、地域教育の学校への一元化、それからまだ姿は見えないがオルタナティブな民主的教育運動の陣地づくりとの三つ巴状態となっている。親たちも選択肢が入り混じっていて何を選んでいいかわからないのも当然。宣伝力に優っていて全国展開して名前が通っている事業体が、その存在感を増すばかりである。私たちはさまざまな団体や市民、行政と連携し、それぞれの取り組みや願いをつなげ、ネットワークを広げながら、子ども若者の学習権・発達権と進路形成を支える協同の陣地を広げていきたい。その先にはユースセンターのような居場所づくりや、そこからフリースクール運動も立ち上がっていく展望も見えてくる。

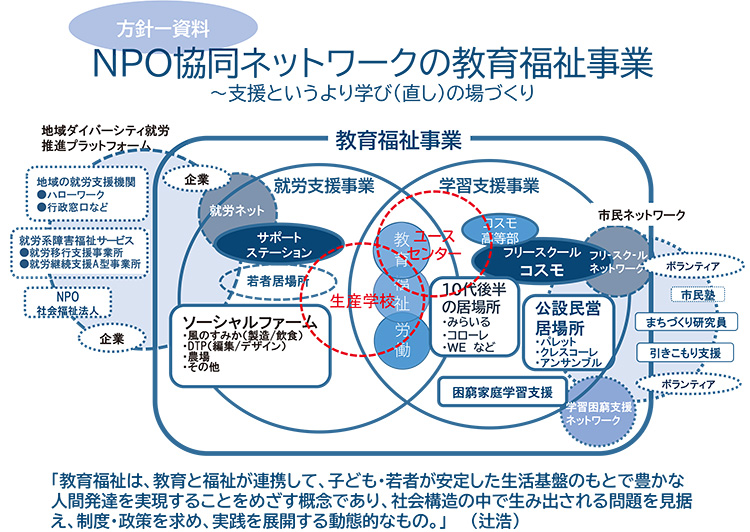

2.地域をベースにした協同ネット運動をもう一度

地域の中で居場所づくりをミッションに掲げ、父母と協同して進めた学習センター運動からNPO協同ネット運動へとつなげて子どもの学習支援事業と若者就労支援事業を展開してきた。不登校の居場所づくり、困窮家庭の子ども支援、そして若者支援が、相互に関連しながら一体的に展開されているのが私たちの取り組みの特徴であり強みである。

学習センター実践は「競争の教育」に対して「協同の教育」を対置し、親たち、そして教員や地域住民など、それを支える地域社会を造り出す教育文化運動だった。単なる塾ではなく学校でもないもう一つの学びの機会(教育福祉)を地域のさまざまな人たちとの協同によって、改めて造り出していきたい。若者支援でも「働く体験を通して働くことを学ぶ」こと、働くことと学ぶことを統一的に追求するものだ。

3.昨年度の取り組みから見える次につながる実践──現場からの報告

不登校生徒数の増加を反映して不登校の居場所の生徒増。教育行政からの評価も高い。その一方で、さまざまな「フリースクール」が急増されたり、学校の「別室登校」なども準備されたりで不登校対応メニューは多様化し、市場化も進んできている。若者の居場所は地域に開かれ交流が広がってきている。地域イベントへの参加や、仕事体験から地域企業への就労の流れも生まれてきた。例えば、相模原においては各区に開設されている居場所では地域商店街などとのつながりが進み、次世代の担い手とする若者理解も生まれている。中野では地域との連携、地域市民の交流拠点になってきている。武蔵野の「Teensムサカツ」運営に他団体や個人が参加してくることで子ども・若者を取り巻くネットワーク形成につながる可能性も生まれている。しかしながら、私たちの取り組みを協同で進める「運営協議会」のようなステークホルダーの組織化への流れまではまだ見えていない。

報告①学習センターとコスモのメンバーたちが卒業生によって受け継がれてきたスキー合宿を継承

報告②サポステの若者たちが橋本商店街と青年会議所に受け入れられ、ともに地域をつくる活動へと展開

報告③ユニバーサルな若者の居場所「まごころドーナッツ」(中野区)による地域のハブ機能

報告④困難な子ども若者としてではない中高生ワークショップ「Teensムサカツ」事業の地域での展開

4.展望をどうひらいていくか

団体として進めていきたいこととして、以下の4つが提案され、承認された。

① 自主事業の運営収入の拡大を図る

②各地でのネットワークづくりを進める

③事務局の確立とワーキンググループの編成

④前提として「事業の見える化」

総会をふりかえって

父母を中心とする地域に支えられて

本記事を担当している高橋は、もともと文化学習協同ネットワークが地域の学習塾だけをやっていた時代の生徒として中学1年のときから団体にかかわっている。当時は代表を「洋作!」と呼び捨てにして、スタッフはいつも当たり前に子どもたちの要求に応えてくれる存在として尊敬しつつ、同じ時代に生き時代の困難をともにする仲間のような感覚も高校生時代には芽生えていた。沖縄スタディツアーやベトナムの高校生との交流、震災ボランティアや薬害エイズ事件にかかわる国への抗議活動…高校生の1、2年の間にもたくさんの人や社会との出会いがあった。そんな活動を支えていたのは、父母や地域の人たちだった。沖縄スタディツアーの報告会は、三鷹市芸術文化センターが満席になるほど、地域の大人たちが集まった。その頃から約30年。社会状況が変わり私たちの仕事も展開していった。

協同ネット事業の展開

私たちが最初に国からの委託を受けたのは2006年の若者自立塾だった。そして2007年からみたかサポステがスタートする。それを機に、私はそれまで働いていた高齢者支援の現場から今の仕事に移った。そこから10年くらいはまさに委託事業による好景気状態だった。団体規模は100人を超え、1か所だった事業所も十数か所にもなった。学習センターだけでやっていた時代とは団体規模や事業内容も広がった。それが故の困難な状況があることは言うまでもないが、この時期に積み上げてきたものも大きい。それぞれの現場での実践はもちろんだが、もうひとつ、委託事業によって各地域の専門機関との連携が構築されたことは特筆できる。これによって基礎自治体から信頼を得ているのだ。これからは、基礎自治体と一緒に市民とともに子ども若者の成長と社会への移行を支える仕組み(教育福祉事業)を構想・展開していく段になってきている。

社会への移行に欠かせない「はたらくこと」を支えるネットワーク

このところ若者の交流スペース「リンク」では、参加メンバーたちからの「働くことが怖い」という声を出発点に、働くことについての意見交換が盛んに行われている。仕事に対するイメージや意識、自分ができること、職場に慣れるまで、質問や失敗ができないことをどうするか…。2017年に中小企業家同友会の社長たちと一緒に立ち上げたNPOわかもの就労ネットワークのみなさんとの交流会を月1回実施するようになり、既にはたらいているメンバーや社長たちと語り合う時間がおもしろい。社長に直接意見を言う機会にもなっているし、職場体験のきっかけにもなっている。最近は「能力って何?」という問いも出てきた。イメージの中につくられた働き方を問い直して、自分なりの働き方を模索するのは若者だけでなく企業も一緒だ。こうした場は誰もが、どこででも作れるものではない。若者と付き合ってきた私たちと、若者とともに学んでいきたい企業、そして若者が自身をあるがままに語れる場があること。まさに、私たちの取り組みの結果としてこのような場ができている。こうしたとりくみを自治体との連携によって支え広げていきたい。

新たな地域づくりの仲間

かつてのように父母の参加によって子ども・若者の学ぶ場が支えられるという形をつくっていくことが難しくなっている。自主事業のフリースペースコスモでは、父母運営という形でスタッフと父母が一緒になって子どもたちの居場所と学びの場づくりについて考えてきている感じがするが、不登校支援という枠組みの中では地域社会への広がりを持ちにくい側面もある。

他方、ここ数年地域のなかに私たちの活動のパートナーがいると感じられるような出会いがある。三鷹武蔵野地域で子ども若者とともにつくる生活・地域を考える活動が2022年、代表の佐藤も含めた4人の地域活動家の発信ではじまった。並行して、ワーカーズコープの研究機関である協同総合研究所と一緒に三鷹ネットワーク大学の「民学産公」協働研究事業としてまちづくり講座という連続講座も実施した。2024年からはそれらが合流し「みたかむさしの協同コミュニティづくりネットワーク」としての活動へと展開している。地域のなかには、様々な問題関心から活動を起こしたりネットワークを広げたり、あるいは同じような関心を持つ人と出会いたいと思っている人たちがいる。そして子ども・若者のテーマがあらゆるテーマをつなぐことができる。定期的に開催されている会合には、地域の活動家、研究者、支援者、そしてサポステを利用していた若者も参加し、自分の生き方働き方を模索している。そんな「市民」の活動をベースに、若者を地域づくりのパートナーとして位置付けた活動を市に提言することも視野に、今年度改めてネットワーク大学の事業を活用していこうとしている。不登校やひきこもりというテーマはもちろんだが、SDGsやサーキュラーエコノミー(循環型経済)という切り口でも若者を取り組みの主体に据えた展開ができないかという議論も盛んだ。

コミュニティの中で生きていくモデルがつくれるか

2024年度決算でDTPユースラボは800万円を超える売上げとなった。若者自身が働き方を考え、それを連携企業や地域のネットワークで支えることで新たな働き方の希望が見いだせないかと2015年から開始したとりくみが、ようやくここまできた。東京都がソーシャルファーム条例を制定し、「就労困難者」を一定条件以上受け入れることで5年間は人件費に充てられる補助金が支給される仕組みができ、2025年度は3年目を迎えている。

DTPユースラボは、不登校親の会とのかかわりの中で印刷業を営んでいた山本氏に出会い、現在多大な支援をいただいている株式会社光陽メディアを紹介していただいたことが発端となった。技術支援はもちろん、定期誌の発注も安定的にいただき、作業に無理が生じないように仕事量の調整もしてくださっている。社長や受け入れを担当してくださっている大塚部長とは、若者たちの作業場を広げ光陽メディアのなかにもユースラボをつくりたいね、と語り合っている。そしてもうひとつ、大きな支えとなっているのが私たちが実施している委託事業の担当者の方々、基礎自治体の職員である。移動先からも発注してくださったり、他の部署の職員に宣伝してくださったりしている。常連さんも増えてきて、ユースラボのメンバーの顔と名前も随分と知れ渡ってきた。もちろん、協同ネットの各部署からの発注も大きな支えになっている。

このところ、DTPユースラボで比較的時間をかけて語られているのは、周辺的な参加からともに働くまでのプロセスをどのようにつくっていくのかということだ。たくさんのつながり、そして思いに支えられながら、働くことがおもしろいと感じられる職場づくりを追求できないか。さらに、地域のなかの応援団にもっと出会い、委縮せずに自分たちができることを提供していける関係づくりも進めていきたい。

私たちの活動の蓄積を媒介に地域へ

総会ではスキー合宿の報告もあったが、子どもの学習支援から青年期支援への三鷹での取り組みは継承発展されてきている。さらに若者支援へと展開し積み重ねてきたとりくみが地域でも展開されてきたことで、これまでの父母との協同から、広く若者も含めた市民との協同の形への希望が見えてきている。ここを突破口に、学歴や状態によって委縮せざるを得ないような「能力主義競争」や「自己責任論」から自由になって、より良い生き方・働き方、そして地域社会をどのようにつくっていくかということを一緒に考える場や関係性を広げていくことができるのではないか。そのための「見える化」ということだが、WebやSNSの活用もあるが、それ以上にリアルなエピソードや若者自身の言葉など、より手触りのあるものや人と人との出会い・応答を通して広げていくということが、結果としてかつて子ども若者の活動を支えてくれた父母のような、地域のパートナーと出会うことにもつながっていくのではないか。

(文・たかはし かおる)

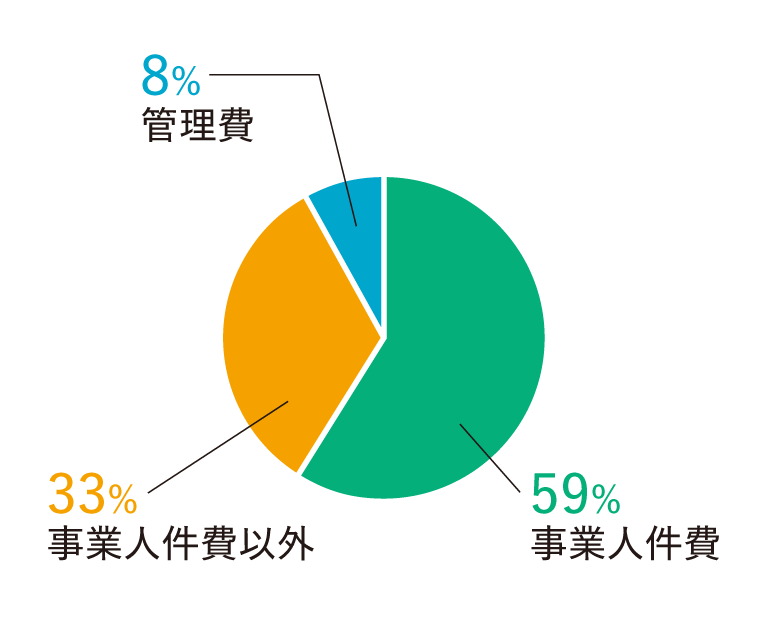

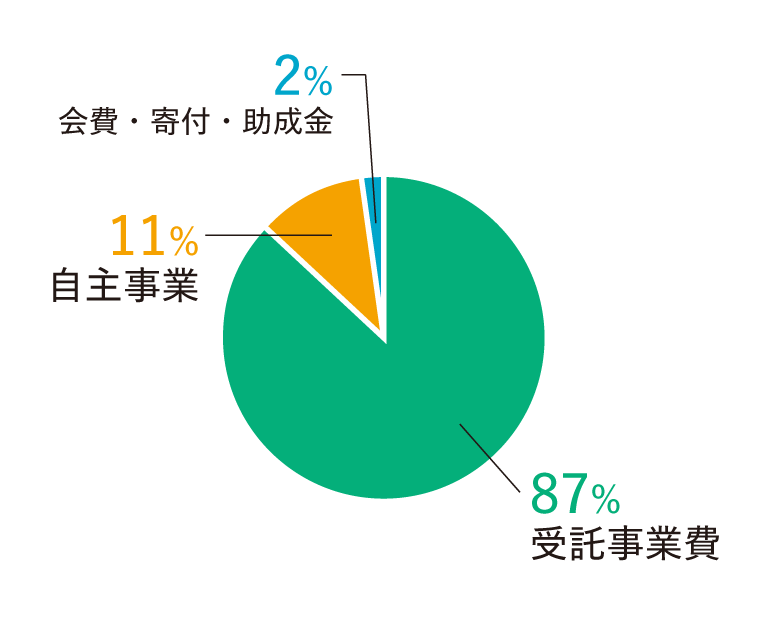

収支報告

協同ネットの予算構造は委託事業がほとんどを占めていることが特徴です。子ども・若者のニーズやその時々の情勢に応じた活動を広げていくために、委託事業ではカバーしにくいことは先行して自主事業として展開し、この両輪によって私たちの実践を生み出してきました。しかし、委託事業の限界にも突き当たっています。

2024年度は、とりわけ社会保険料、消耗品費の高騰、事業所拡張による家賃の支出増が目立っています。

私たちの取り組みを持続可能にしていくためには、自主事業収入および会費・寄付収入の追求、委託事業以外の切り詰められるところを切り詰めるなど、さまざまな角度から対応策を講じていかなければなりません。もちろん、認定NPO再取得の手続きも急がなければなりませんし、競争入札制度など委託事業のあり方についても声をあげていかなければなりません。

2024年度支出

2024年度収入

※この記事は、当団体が発行している広報誌「協同ネット通信」No.85に掲載された内容をWeb用に再編集したものです。